ハチノヨンからNintendo Switch用ソフト『198X(イチキュウハチエックス)』が本日(2020年1月23日)より配信開始された。1980年代を舞台にした本作は、思春期を迎えたキッドを主人公に、キッドの心象風景に重なる80年代風のアーケードゲームを楽しめるという何とも不思議なタイトル。アクションやシューティング、レースゲーム、RPGといった5つのミニゲームを楽しめる。メーカーオフィシャルのジャンルが“マルチジャンルゲーム”だというのだから、その不思議さの一端はおわかりいただけるのではないかと思う。

開発を手掛けるのは、スウェーデンにオフィスを構えるHi-Bit Studios。いったいこの不思議なゲームはどのように誕生したのだろうか。気になった記者はHi-Bit Studiosのトビアス・ビャルネビー氏にメールインタビューをお願いしてみた。トビアス・ビャルネビー氏は『198X(イチキュウハチエックス)』のシナリオライターでありディレクターであるというから、本作のクリエイティブの中心人物と言えるだろう。

ゲームに触れながら成長していく、自叙伝的なストーリーも描きたかった

――まずは、Hi-Bit Studiosさんのことをお教えください。どのようなスタジオなのですか?

トビアスもともとは、ゲーム雑誌の出版社だったんです。開発チームの主要メンバーはみんな、ゲーム関連の記事を書いていた元ライターで、長年いろいろなゲームを山のようにプレイして、レビューして、分析してきました。その経験が、ゲーム開発の下地になったんですよ。2016年には、Stockholm Museum of Video Games(ストックホルム・ミュージアム・オブ・ビデオゲーム)も設立しました。ビデオゲームの歴史を称え、後世に伝えていくためのミュージアムなんですが、『198X』はそうした取り組みの延長とも言えますね。

『198X』に出てくるキッドのセリフ、「コイン1枚で、別の人生への入り口が開く」が、私たちのモットーです。

――『198X』開発の経緯をお教えください。「ゲームセンターを舞台にした成長ドラマ」という設定が極めて秀逸ですね。

トビアスありがとうございます! 私たちにとって、ゲームセンターというのは、魔法みたいな場所でした。そこへ行けば、家で遊べるものとは比べものにならないぐらい、最先端の品質を備えた、最高に“ヤバくてスゴい”ゲームに出会えた。そびえ立つ筐体はただのゲーム機じゃなくて、異世界へのポータルでした。

1980年代を舞台にした成長の物語を描くのに、これほどぴったりな設定はないと思ったんです。もちろん、80年代のアーケードゲームから影響を受けたゲームはほかにもありますが、私たちが『198X』でやりたかったのは、そういういろいろなアーケードゲームにひとつの背景を与えて、それらを取り巻く空気ごと描くという試みでした。

――アメリカを舞台にした理由を教えてください。

トビアスじつのところ、このゲームの舞台は、できるだけ特定の場所に絞らないようにしたかったんです。エンバイロメントアートの大半は名古屋在住の日本人のアーティストが制作して、私たちもスウェーデンのいろいろな場所を見にいって、ヒントを得ました。とはいえ、みんなアメリカの映画やテレビやポップカルチャーから少なからず影響を受けているので、『198X』の世界観は、自然とこういう形になったんです。

――週刊ファミ通掲載の折に、トビアスさんから「まわりにはいつも日本のアーケードゲームがありました。本作はその時代へのラブレターであり……」とのコメントをいただいたのですが、やはり当時は思い出深いのですか?

トビアスじつは、スウェーデンでは1982年にゲームセンターが法律で禁止されてしまいまして……。青少年と社会全体を脅かす存在と見なされてしまったんです。それ以降、アーケードゲーム筐体を設置するには、ほかにメインの商売を行っている施設であることが条件になってしまいました。レストランとか、公衆浴場とかですね。そのうえで、The Swedish Gambling Authority(スウェーデン賭博局)から特別な許可を得ないといけなくなったんです。そしてもちろん、16歳未満の子どもはプレイできませんでした。

だから、スウェーデンの子どもにはアーケードゲームと出会う機会がなかなかなくて、見つけたとしても、誰かがプレイしているのを見ていることしかできなかった。でも幸い、『ゲーム&ウオッチ』やコモドール64、Nintendo Entertainment System(NES※海外でのファミコンの名称)があったので、当時のスウェーデンの子どもたちは、みんな夢中で遊んでいました。

――本作には、5つのオムニバスゲームが収録されていますが、どのような基準でセレクトされたのですか?

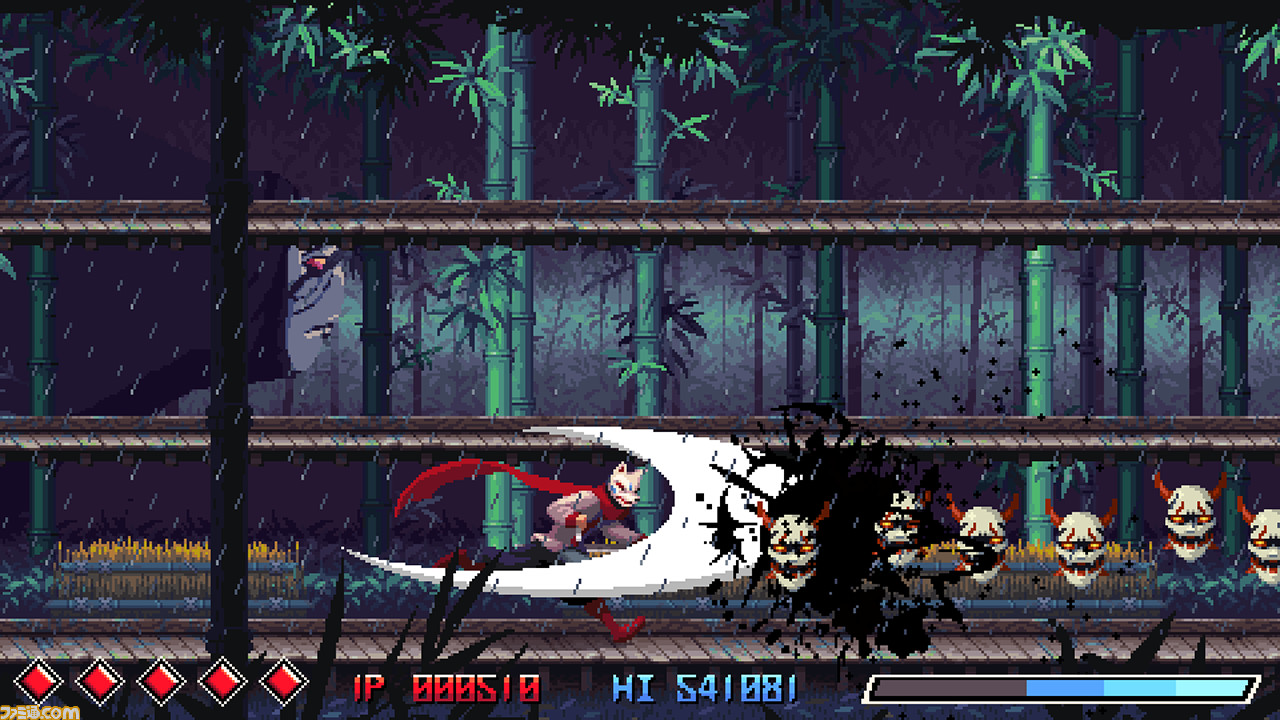

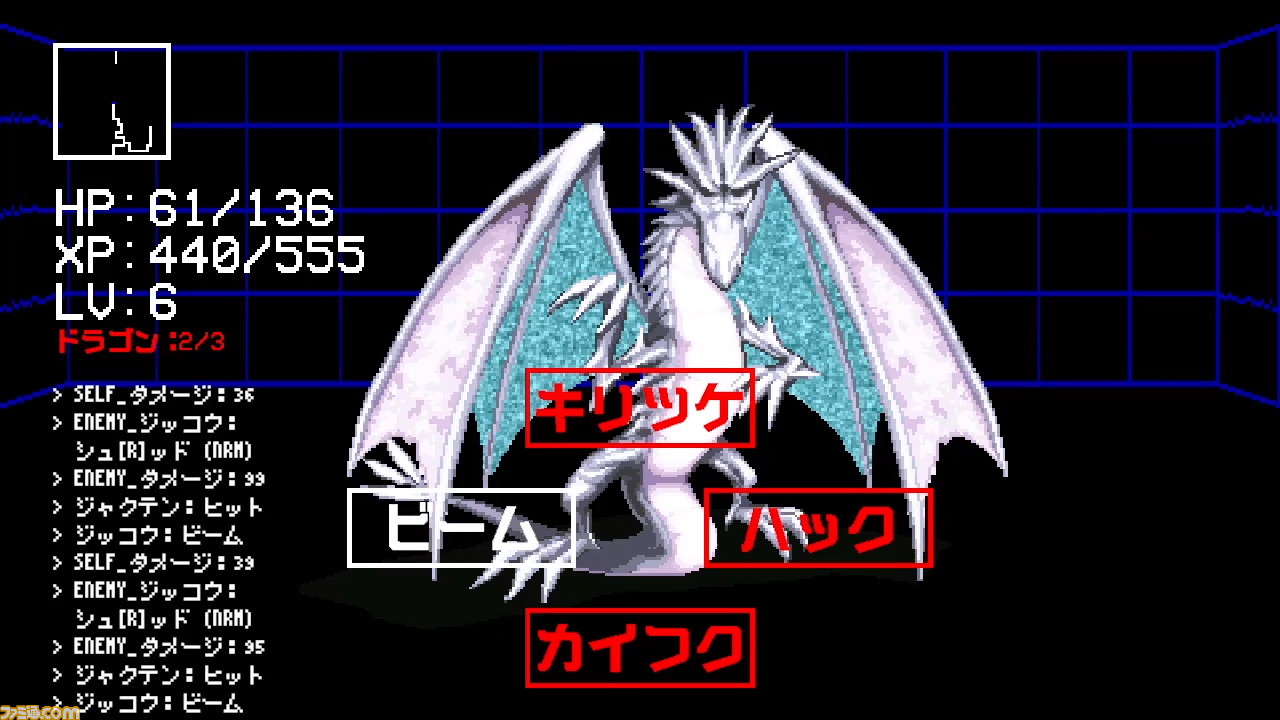

トビアス自分たちが大好きだった、ゲームセンター全盛期のピクセルゲーム、すべてのジャンルとテーマを体験できるようにしたかったんです。ベルトスクロールアクションに出てくる荒んだ街とか、シューティングゲームに登場するバカデカいボスとか。冷酷な忍者の主人公が出てきたり、ゴキゲンなドライブシーンがあったり、緊張感あふれるRPGの迷路に迷い込んだり……。と同時に、そういうゲームに触れながら成長していく、自叙伝的なストーリーも描きたいと考えました。

――それぞれのオムニバスゲームを制作するうえで、気をつけたポイントを教えてください。それぞれインスパイアを受けた過去の名作をなぞる形で作られたのでしょうか?

トビアスいちばん難しかったのは、それぞれのゲームの本質と、作られた時代について、しっかりと把握する作業でした。最近のレースゲームにはあまり興味がなくても、どうして『アウトラン』にはこうも惹かれてしまうのか。『ファイナルファイト』のオープニングステージ、『ストライダー飛竜』で初めて敵に斬り込む一太刀、『R-TYPE』の最初のボス戦……。どれも強烈に印象に残っているのはなぜか。

それは、単にグラフィックスやサウンドやコアシステムの問題ではなく、それらのゲームを取り巻く背景や、演出、ゲームプレイのバリエーションのおかげだと気づきました。1980年代という時代、ゲームセンターに行くという行為は、まったく新しい体験をしにいくことでした。異世界間を、一瞬で行き来できた。青空の下でフェラーリを飛ばしたあとは、メトロシティでゴロツキを退治して、つぎの瞬間には2048年のモスクワの街を眼下に戦い、そのまま宇宙に飛び出してドブケラドプスとの決戦に臨む……。

『198X』は、まさにそんな体験を再現しています。ただ単に、あのころのようなベルトスクロールアクションやニンジャゲームを作りたかったわけじゃない。それらのゲームのコンセプトを使って、もっと大きな物語を描きたいと思っています。

――制作スタイルも気になるところです。5タイトルはそれぞれ別のクリエイターが切磋琢磨して作り上げたものなのですか? それともひとりのクリエイターが順次制作したのですか?

トビアスまず、メインのチームがすべてのゲームの基礎部分を作りました。それからもっと少人数のグループに分かれて、各チームに別のピクセルアーティストたちが入って作業しました。グラフィックスの制作には、とにかく時間がかかったからです。最近の“ネオレトロ”ゲームでは、引き気味のカメラワークで小さめのスプライトを用い、オープンなレベルデザインにするのが一般的です。そういうアプローチも理解できるし、よいと思うのですが、自分たちの作るゲームでは、どうしても大きなスプライトを使った豪華なビジュアルにこだわりたかったんです。80年代後期のゲームはどれも、スプライトはとにかく大きく、背景はとことん細部まで描き込んで、耳に残るチップチューンのBGMを流すものでした。それこそが、私たちが大好きなゲームなんです。

――本作で訴えたかったことを教えてください。

トビアス“懐かしさ”は当然、本作の大きな要素ですが、いちばんのポイントは、ゲームというパラレルワールドに入ることで、それまで知らなかった自分を知り、自信をつけていく物語だということです。突き詰めていけば、『198X』というゲームは、ゲームに恋してしまう体験を描いた作品なんです。

――今回、Nintendo Switch版がリリースされますが、率直なご感想をお教えください。

トビアス私たちは、家で『ゲーム&ウオッチ』やNESをプレイして育った世代です。日本のビデオゲーム文化は、異国の魅力にあふれたワクワクを感じさせてくれます。弊社では、日本版のファミ通をわざわざ取り寄せて、レイアウトやスクリーンショットを見たりしていたほどなんですよ。その雑誌で自分たちが作ったゲームを紹介してもらえて、さらに日本でNintendo Switch版まで発売になるなんて、本当に夢のようです!

――最後に、プレイを楽しみにしている日本のゲームファンにメッセージをお願いします。

トビアス日本のゲームは私たちの人生を変えてくれましたし、日本の文化は、たくさんのインスピレーションをくれました。だから今回、『198X』という形で、日本の皆さんに感謝の気持ちを伝えられたらと思います。本作は、キッドの冒険の始まりにすぎません。今後も、皆さんといっしょに旅を続けていけたらうれしいです。

『198X』を開発したのが、もと雑誌の編集者たちだというのは驚き(同業者ではないか!)。トビアス氏のコメントの端々から溢れる1980年代のアーケードゲームに対する愛には、とても共感を覚えてしまう。トビアス氏も最後に触れているが、『198X』はプロローグとも言うべき作品で、今後さらなるタイトルを準備しているという。さらなる展開を楽しみにしつつ、まずはこのスウェーデンからのラブレターを堪能しようではないか。